行业观察与思考:(二)城、镇、乡普通中小学办学条件均衡化

普通中小学(小学、初中、普通高中)教育是我国学历教育的核心组成部分。2018年,相关学校在校生1.73亿人,占全国各级各类学历教育在校生总数的63%;相关学校22.75万所,占全国各级各类学校总数的44%。普通中小学广泛分布于全国各地城、镇、乡,办学条件因地方经济条件不同而存在巨大差异。缩小城、镇、乡三级学校差距,促进教育均衡化发展,是我国基础教育领域的一项长期重点工作。

对小学和初中教育而言,2018年是教育部、国家发展改革委、财政部《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的意见》所部署工作的收尾之年。2013年底印发的该意见提出,在3~5年实现贫困地区农村义务教育学校基础教学设施满足基本教学需要、生活设施满足基本生活需要、留守儿童学习和寄宿需要得到基本满足、村小学和教学点能够正常运转等目标。

对普通高中教育而言,2018年是《高中阶段教育普及攻坚计划(2017—2020年)》实施的第二年。在普通高中基础办学条件建设方面,国家扩大实施教育基础薄弱县普通高中建设项目,支持改扩建一批普通高中教学和学生生活类校舍;继续实施普通高中改造计划,支持中西部省份贫困地区教学生活设施不能满足基本需求、尚未达到国家基本办学条件标准的普通高中学校改扩建校舍、配置图书和教学仪器设备,以及体育运动场等附属设施建设。

(1)基础办学条件改善速度

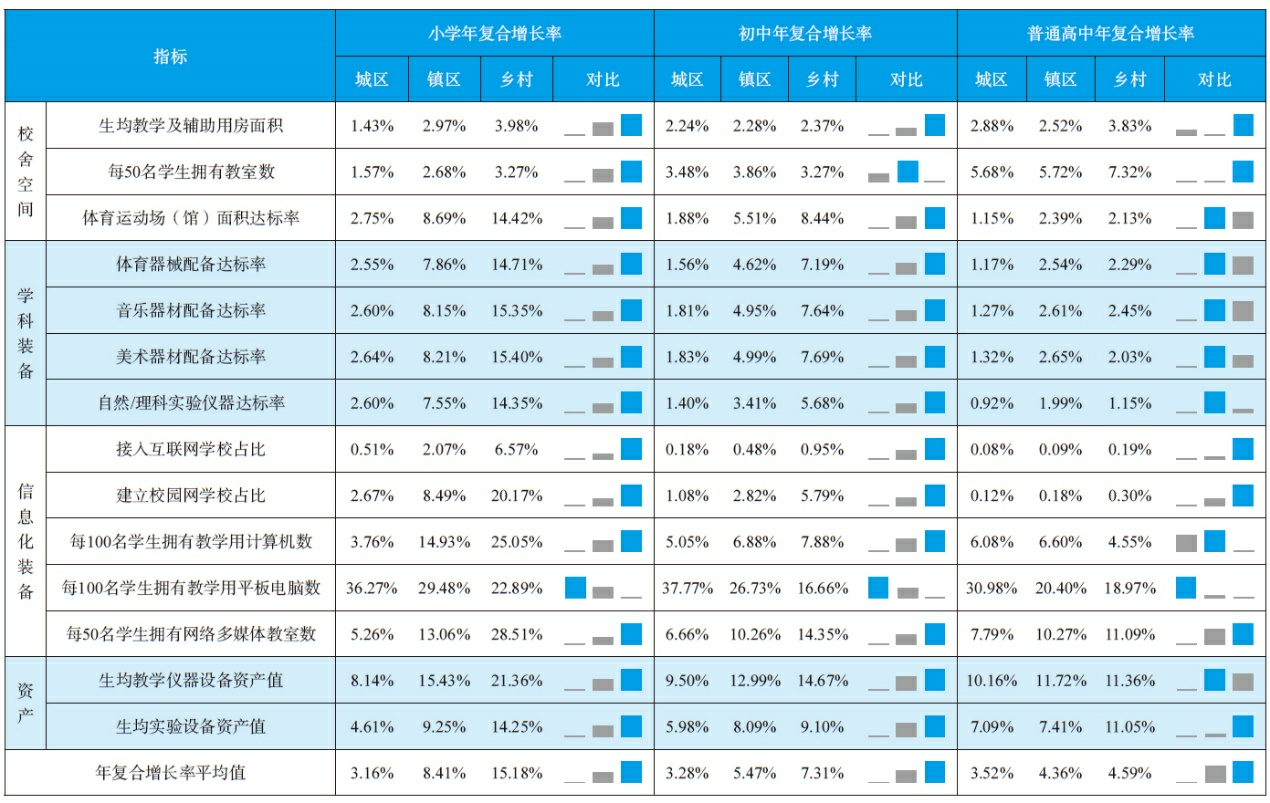

基础办学条件改善速度的差异可以直观体现以上工作的力度和重心。我们选取能够反映普通中小学基础办学条件的4大类(校舍空间、学科教育装备达标率、信息化装备、装备相关固定资产值)13项代表性指标,分城、镇、乡三级,对2015~2018年的年复合增长率差异进行考察(见表11)。可以发现:

小学阶段,各项指标增速均呈现乡村最高、镇区次之、城区最低的特点。乡村所有指标增速的平均值约为城区的4.8倍,镇区约为城区的2.7倍。

初中阶段,除“每50名学生拥有教室数”外,其他指标的增速均呈现乡村最高、镇区次之、城区最低的特点。乡村所有指标增速的平均值约为城区的2.2倍,镇区约为城区的1.7倍。

高中阶段,城区各项指标增速最低,但落后不多;乡村和镇区分别在不同指标上领先,但乡村平均增速稍高于镇区。乡村所有指标增速的平均值约为城区的1.3倍,镇区约为城区的1.2倍。

表11 2015~2018年城、镇、乡普通中小学基础办学条件相关指标年复合增长率及对比

综合来看,小学、初中、普通高中基础办学条件的改善速度均呈现乡村大于镇区、镇区大于城区的特点。小学阶段三级增速差异最大,初中次之,高中相对平衡。基础办学条件的改善速度排名由高到低依次为:乡村小学、镇区小学、乡村初中、镇区初中、乡村普通高中、镇区普通高中、城区普通高中、城区初中、城区小学。

(2)基础办学条件改善效果

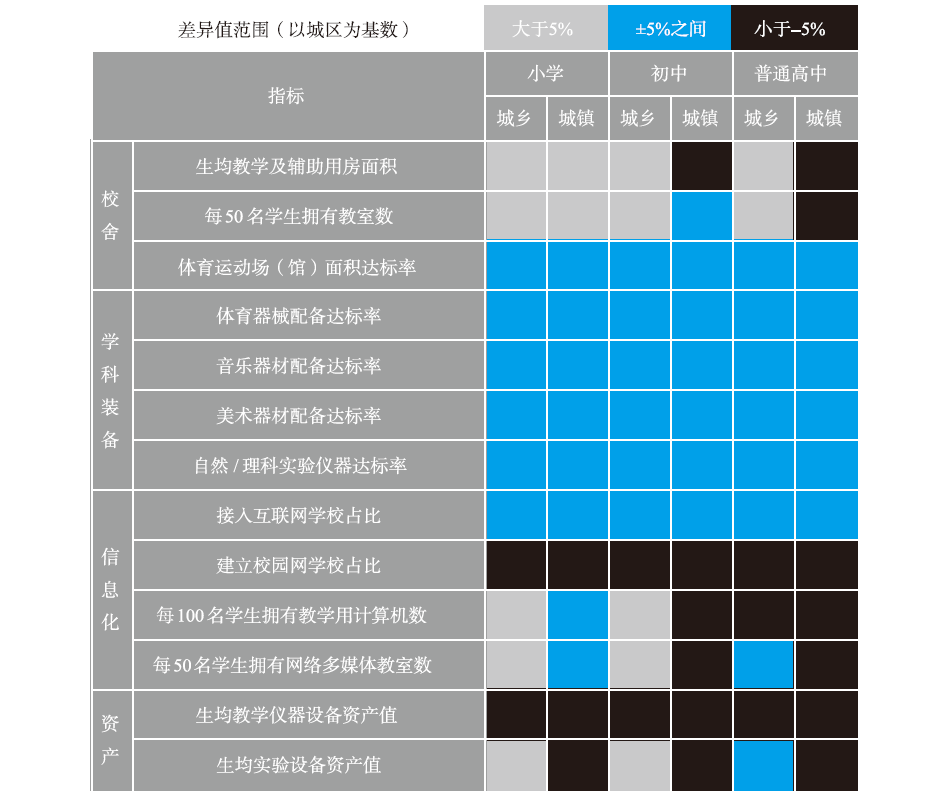

普通中小学基础办学条件的实际改善效果直接体现在城区、镇区、乡村相关指标的统计值上。选取前面分析中使用的13项代表性指标,以2018年城区相应指标统计值为基数,计算各类学校乡村与城区、镇区与城区之间的统计值差异比例(见图42)。可以观察到:

校舍空间方面,除镇区初中、普通高中的“生均教学及辅助用房面积”及镇区普通高中的“每50名学生拥有教室数”与城区仍有5%以上差距外,乡村和镇区相关学校的整体生均校舍空间已同城区相当,甚至显著优于城区。

学科教育装备方面,从普通中小学体育、音乐、美术、自然/理科相关器械、器材、实验仪器的达标率来看,城区、镇区、乡村间的差距已基本消除。

信息化装备方面,城区、镇区、乡村互联网接入率差异已基本消除,但乡村和镇区的校园网建网率尚与城区差距较大。乡村小学、镇区小学、乡村初中的生均教学用计算机数与城区相应学校的差距已基本消除;镇区初中、乡村普通高中、镇区普通高中尚与城区存在较大差距。乡村小学、镇区小学、乡村初中、乡村普通高中每50名学生拥有网络多媒体教室数与城区相应学校的差距已基本消除;镇区初中、镇区普通高中尚与城区存在较大差距。

资产值方面,乡村、镇区学校与城区相比仍落后较多,仅乡村小学、初中、普通高中的生均实验设备资产值与城区的差距基本消除。

图42 2018年城、镇、乡普通中小学基础办学条件相关指标差异情况

(3)城、镇、乡均衡化展望

由上述分析可知,近年来,通过义务教育“全面改薄”和普通高中“普及攻坚计划”的开展,我国城区、镇区、乡村普通中小学均衡发展水平提升显著。乡村、镇区学校基础办学条件改善速度高于城区(义务教育阶段学校尤为明显);乡村学校生均校舍空间普遍优于城区;乡村、镇区、城区学科教育装备达标率差距已基本消除;乡村义务教育学校信息化设施生均数量已接近或大幅优于城区。

以上成绩的取得,与国家和地方政府的大力投入,以及各级教育管理部门、教育装备行业、一线教育工作者的努力密不可分。据统计,仅2016~2018年,中央财政对“全面改薄”项目的专项资金投入即达1059亿元,带动地方投入2000多亿元;2017年、2018年,中央又就教育现代化推进工程下达义务教育学校建设投资149.6亿元,主要面向农村,推动未达标学校标准化建设。截至目前,全国已有2717个县实现义务教育基本均衡发展,占全国总县数的92.7%;中西部地区实现义务教育基本均衡发展的县数占比达到90.5%;有16个省(区、市)整体通过评估认定。

然而,我们也应看到,在已有成绩的基础上,城区、镇区、乡村普通中小学基础办学条件均衡化工作的开展仍有较大空间。

1)关注人口流动对均衡化工作的影响

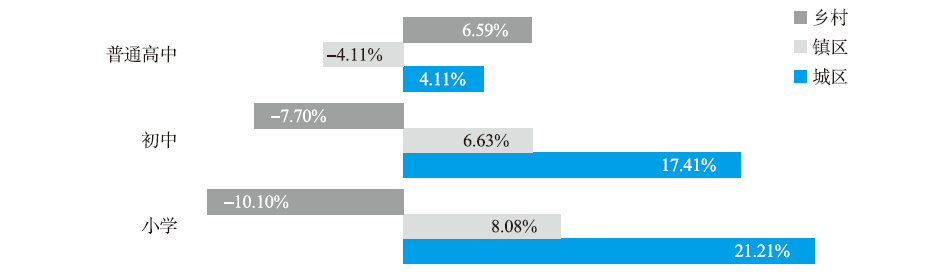

结合2015~2018年城区、镇区、乡村普通中小学在校生数变化情况(见图43)分析可知,除相关投入的落实和工作的开展外,学校基础办学条件生均值和达标率的提升速度同时受到在校生数量变化的影响。

图43 2015~2018年城、镇、乡普通中小学在校生数增幅

可以预见,随着我国城镇化的加速发展和人口流动性的日益增强,城区和镇区学校将承担更多的压力。未来,在继续开展深度、边远贫困地区学校“改薄”及乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的同时,还应对城镇化所导致的“乡村空”“城镇挤”问题予以高度关注。由前文分析可知,目前镇区普通中小学发展已相对滞后,基础办学条件中的多项生均指标增速和指标值均落后于乡村地区。如何通过资源配置、政策扶持和制度建设促进城、镇、乡教育融合发展,实现三级学校基础办学条件的动态均衡将成为宏观教育治理的一项长期课题。

2)乡、镇学校基础办学条件提质升级

我国义务教育正由基本均衡走向优质均衡,当前的主要矛盾已由“有学上”转向“上好学”。作为学校教学活动开展所必备的基础设施,教育装备提质升级是实现“上好学”的必要条件。

乡村、镇区、城区学校在基础办学条件方面的现存差距即是上述矛盾的表现。前文指出,乡村、镇区普通中小学在校舍空间和学科教育装备达标率方面已达到较高水平,基本教学的开展已经得到保障(“有学上”)。然而,乡村、镇区学校的生均教学仪器设备资产值仍大幅低于城区学校(乡村和镇区的小学、初中、普通高中平均落后城区相应学校22.90%、18.81%、30.38%),说明乡村和镇区学校的教育装备附加值相对较低,品质尚有提升空间,距离“上好学”的配置水平仍有一定距离。可以预见,乡村、镇区普通中小学基础办学条件的提质升级将成为未来教育均衡化工作中的一项重点。